RSウイルス感染症について

RSウイルス感染症(Respiratory Syncytial Virus、RSV)は、とくに乳幼児や高齢者の方が感染しやすい呼吸器感染症です。

毎年冬の時期に流行し、症状は軽度の風邪から重篤な呼吸困難まで多岐にわたります。近年の研究では、RSウイルス感染症が将来的な喘息のリスクを高めることが示されています。

この記事では、RSウイルス感染症の基本情報から症状、検査方法、治療法、予防策、喘息発症のリスクについて解説いたします。

ご家族全員で実践できる予防策もご紹介します。とくに乳幼児を持つ家庭は感染しないように注意しましょう。

1.RSウイルス感染症の基本情報

それでは、RSウイルス感染症の基本的な情報についてご説明いたします。

1-1.症状

RSウイルス感染症は、通常2~8日、典型的には4~6日の潜伏期間を経て発症します。

最初は発熱や鼻汁などの軽い風邪のような症状が数日続きます。多くの場合、これらの症状は軽度で自然に回復します。

しかし、症状が悪化すると咳がひどくなり、喘鳴(ぜんめい:呼吸時のヒューヒューゼーゼーする音)、呼吸困難といった症状が現れ、細気管支炎や肺炎に進展することもあります。

初感染の乳幼児では、約70%が鼻汁などの上気道炎症状のみで数日内に軽快しますが、約30%は咳が悪化し、喘鳴や呼吸困難などの重篤な症状が見られます。

とくに重篤な合併症として、無呼吸発作や急性脳症に注意が必要です。

生後1か月未満の新生児がRSウイルスに感染した場合、非定型的な症状が出るために診断が難しく、突然死に繋がる無呼吸発作を起こすことがあります。

RSウイルスは一生にわたり再感染を繰り返すことがあります。

幼児期に再感染しても多くは軽い症状にとどまります。

成人では通常、感冒様症状(普通の風邪のような症状)のみですが、感染した小児を看護する保護者や医療スタッフが大量のウイルスに曝露すると、症状が重くなることがあります。

また、RSウイルスは慢性呼吸器疾患などの基礎疾患を持つ高齢者の方にとって急性の重症肺炎の原因となることが知られています。長期療養施設内での集団発生がおこる場合があり、注意が必要です。

【細気管支炎・・・下気道にある細気管支が冒された状態。2歳以下と老人に多い】

【急性脳症・・・脳の急激な浮腫によって意識障害や痙攣などがみられる脳の危険な状態で乳幼児や小児に多い】

【参照文献】厚生労働省『 RSウイルス感染症Q&A』

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs_qa.html

1-2.検査

RSウイルス感染症の検査には、主に鼻咽頭スワブ検体を用いた迅速抗原検査やPCR検査が行われます。

迅速抗原検査は、短時間で結果が得られるため、早期の診断が可能です。鼻や喉の分泌物を採取し、RSウイルスの抗原を検出します。

一方、PCR検査は、高感度・高特異度であり、より確実な診断が可能です。PCR検査は、ウイルスの遺伝子を増やして検出する方法であり、特に正確な結果を必要とする場合に用いられます。

RSウイルスの診断には、主に抗原定性検査が用いられます。

抗原定性検査では、鼻咽頭スワブなどの方法で検体を採取します。鼻の奥が一般的な採取場所ですが、鼻の手前や鼻腔吸引液を用いることもあります。抗原定性検査の結果が出るまでの時間は、だいたい5分から10分程度と非常に短時間です。

抗原定性検査は外来受診の場合、1歳未満の子どもが保険診療の対象となります。

また、入院の場合や予防薬の適用となる患者さんでも保険適応となるため、必要に応じて適切な検査と診断が行われます。

PCR検査も抗原検査も、当院では対応しておりません。

1-3.治療

RSウイルス感染症には特効薬がないため、対症療法が中心となります。

発熱がある場合には解熱剤を使用し、基本的には、呼吸困難を和らげるための酸素療法やネブライザー治療、十分な水分補給や栄養摂取などをおこないます。

重症化した方では入院治療が必要となり、場合によっては人工呼吸器の使用が必要です。

【ネブライザー治療・・・専用の機械で薬液を霧状にして、鼻や口から吸入することで患部に直接薬の効果を届ける治療】

【参照文献】厚生労働省『RSウイルス感染症』

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-05-15.html

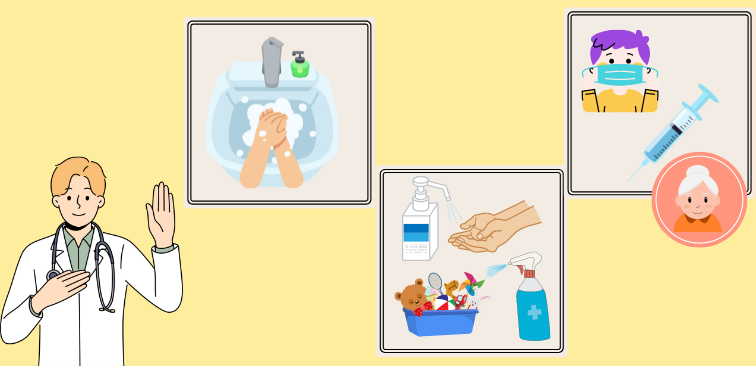

2.RSウイルス感染症を予防するには?

RSウイルス感染症の感染経路は、主に接触感染と飛沫感染です。

発症の中心は0歳児と1歳児ですが、再感染した場合は軽い感冒様症状や気管支炎症状のみであることが多いため、感染に気づかない年長児や大人の方も存在します。風邪のような症状がある場合は、可能な限り乳幼児との接触を避けましょう。

接触による感染対策としては、まず手洗いの徹底をします。外出後や食事前、咳やくしゃみをした後には、石鹸と流水でしっかりと手を洗うことが基本です。

また、アルコール消毒剤も効果的です。子どもたちが日常的に触れるおもちゃや手すりなどは、こまめにアルコールや塩素系の消毒剤で消毒することを心がけましょう。

とくに乳幼児が触れるものは定期的に清潔を保つことが重要です。

飛沫感染の対策として、鼻汁や咳などの呼吸器症状がある場合には、マスクができる年齢の子どもや大人はマスクを使用することが大切です。

また、咳やくしゃみをする際には、ティッシュや腕の内側で口と鼻を覆うなど、咳エチケットを徹底しましょう。

高齢の患者さんを対象に、RSウイルスワクチンがあり、当院でも対応しております。

◆『咳エチケットが必要な理由は?正しい咳エチケットの方法を紹介』>>

【参考文献】Mayo Clinic “Respiratory syncytial virus (RSV)”

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/respiratory-syncytial-virus/symptoms-causes/syc-20353098

3.RSウイルス感染症から喘息を発症する場合も

RSウイルス感染症は、とくに乳幼児期に感染すると、のちに喘息を発症するリスクを高めるとされています。

RSウイルス感染が気道の過敏性を引き起こし、長期的な呼吸器疾患の原因となるためです。

家族に喘息の既往がある場合は、RSウイルス感染症による喘息発症リスクが高くなります。

喘息は、咳や息切れ、呼吸困難を引き起こす慢性的な疾患であり、生活の質を大きく損なう可能性があります。

そのため、RSウイルス感染症にかかった後も、呼吸器の状態を注意深く観察し、必要に応じて早めに呼吸器内科をはじめとした医療機関を受診することが大切です。

【参照文献】日小ア誌 2012;26:177-184『RS ウイルス感染と 5 歳以下の喘息』

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspaci/26/1/26_177/_pdf

4.おわりに

RSウイルス感染症は、とくに乳幼児や高齢者の方にとって重篤な症状を引き起こす可能性があるため、早期の対応が重要です。

乳幼児に呼吸困難が見られたら、すぐに呼吸器内科などの医療機関を受診しましょう。

乳幼児は自分で予防することができないため、家族に風邪などの症状が出た場合は、うつさないよう注意することが大切です。

日常的な予防策をすることで、RSウイルス感染症のリスクを減らし、家族の健康を守りましょう。