思春期のいびきは学力低下の原因?睡眠の質低下が集中力に与える影響

受験期の中高生のお子さんが「最近どうも集中力が続かない」「覚えたはずのことを思い出せない」と訴えている場合、夜間の「いびき」や睡眠の質が関係している可能性があります。

本記事では、思春期のお子さんのいびきが学力や日中の眠気に与える影響について、原因から仕組み、放置するリスク、家庭でできる睡眠チェック方法、そして医療機関で受けられる検査・治療の選択肢まで、保護者向けにわかりやすく解説します。

1. 思春期のいびきの原因

思春期のお子さんがいびきをかく背景には、大人と同様に気道(空気の通り道)の狭さが関係しています。

しかし、その原因は様々で、成長期特有の要因もあります。いびきは単なる「疲れの音」ではなく、何らかの理由で喉の空間が狭くなっているサインです。

まずは思春期に見られる主な原因を知っておきましょう。

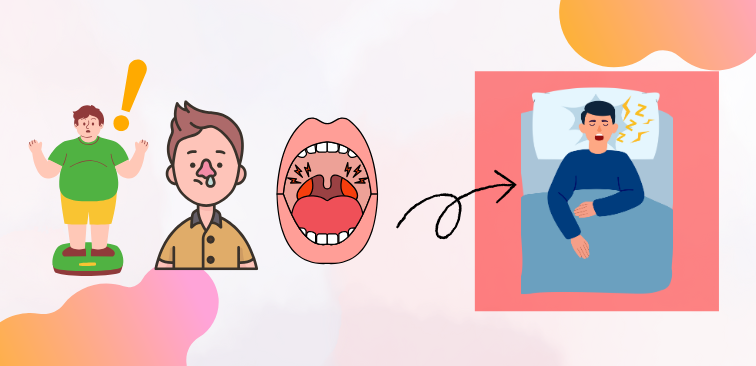

1-1. 肥満や体格の変化によるもの

中学・高校生の時期は成長に伴い体格も変化しますが、肥満傾向になると首や喉周りに脂肪が付き、気道が狭くなるためいびきをかきやすくなります。

特に近年は運動不足や夜型の生活で体重が増えやすく、BMI(肥満度)が高い場合は喉にも脂肪が沈着して気道が圧迫されてしまいます。

【BMIとは…体重と身長から算出し、肥満の程度を数値化した指標です】

1-2. 鼻の疾患・鼻づまりによるもの

鼻の通りが悪いときも、お子さんはいびきをかきやすくなります。

鼻炎(アレルギー性鼻炎など)や副鼻腔炎(蓄膿症)、鼻中隔湾曲症(鼻の中の壁が曲がっていて、鼻づまりが起こりやすい状態)などがあると、常に鼻づまりが起きてしまい口呼吸になりがちです。

特に寝ている間は筋肉が緩んで口が開きやすくなるため、鼻づまりによる口呼吸は思春期のいびきの大きな原因の一つです。

1-3. 扁桃肥大・アデノイドの肥大

小児~思春期にかけて特に多い原因が扁桃肥大やアデノイド増殖症(咽頭扁桃の肥大)です。

喉の両側にある口蓋扁桃や、鼻の奥のアデノイド組織が通常より大きく腫れている状態で、気道を物理的に塞いでしまうため強いいびきをかきます。

扁桃やアデノイドが肥大すると睡眠時無呼吸症候群(SAS)の原因にもなりやすく、睡眠の質を著しく低下させる可能性があります。

特にアデノイド肥大は幼児〜小学校低学年に多いですが、中高生でも扁桃腺が大きいケースではいびきの原因となります。

【参考情報】『夜、いびきをかく、と言われました。』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q14.html

2. 脳の回復力が落ちる仕組み

人の睡眠は浅い眠り(レム睡眠)と深い眠り(ノンレム睡眠)が90分周期で繰り返され、特に深い睡眠中に成長ホルモンの分泌や記憶の整理・定着などが行われ、翌日の学習や集中に備えて脳が回復します。

しかし、いびきをかく状態ではこの深い睡眠が頻繁に中断されてしまいます。

2-1. 深い眠り(ノンレム睡眠)が果たす役割

ノンレム睡眠とは、ぐっすり眠っている状態で脳の活動が抑えられている深い睡眠です。

脳はこの時間帯に一日の疲れを癒やし、記憶を整理して定着させています。

例えば試験勉強で覚えた内容も、深い眠りの間に脳内で情報が整理され記憶として定着しやすくなります。また、深い睡眠中に成長ホルモンが多く分泌され、体の成長や細胞の修復も行われます。

つまり、お子さんの脳と体の発達・回復に深い睡眠は欠かせません。

2-2. いびきが睡眠を分断し脳の休息を妨げる

いびきの原因となる気道の狭さにより、睡眠中に十分な酸素が脳に行き渡らず、深い眠りに入ろうとすると呼吸が苦しくなって目が覚めてしまいます。

特に気道が大きく塞がると、数十秒間も呼吸が止まる無呼吸状態(睡眠時無呼吸症候群)になることがあり、脳が「酸素不足だ」と察知して何度も覚醒反応(浅い眠りへ引き戻す)を起こします。

この結果、ノンレム睡眠が細切れになって脳が十分休めなくなってしまいます。

実際に「いびきがうるさい=熟睡している証拠」というのは誤解で、医学的にはいびきをかく人ほど睡眠がしっかり取れていないことが多いのです。

そのため「十分な時間寝たはずなのに疲れが取れない」「朝すっきり起きられない」といった状態に陥ります。

特に成長期のお子さんでは、睡眠中に分泌される成長ホルモンの不足につながり、身体の発育に遅れが出る可能性も指摘されています。このように、いびきは睡眠の質を低下させ、脳の回復・発達を妨げる仕組みを持っているのです。

【参考文献】“Sleep and Memory” by National Institutes of Health / National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS)

https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Understanding-Sleep

3. いびきを放置するリスク(集中力・情緒面への影響)

「ただのいびきだから大丈夫」と見過ごしていると、実は睡眠の質低下による日中の集中力低下や情緒面(メンタル)の不調が進行してしまうことがあるのです。

ここでは、いびきを放置することで生じうる代表的なリスクを確認しましょう。

3-1. 日中の集中力・記憶力への影響

幼少期からいびきや睡眠中の呼吸の乱れが続く場合、成長とともに学習面のつまずきが目立つ可能性があると考えられています。

これは、睡眠が分断されることで脳の休息や記憶の整理が不十分になり、日々の積み重ねで学習効率に影響が出るためと推測されるからです。

ただし個人差があり、勉強方法や生活習慣、心理的な要因なども関わるため、いびきだけが原因とは限りません。

お子さん自身が「頑張って勉強しているのに成績が上がらない」「授業中どうしても眠くなる」と感じている場合は、背景に睡眠の質の問題がないかを一度疑ってみてください。

家庭でいびきの有無や日中の眠気を観察し、気になる点が続くときは専門医に相談して原因を確かめることが大切です。

【参考情報】『睡眠時無呼吸症候群(SAS)と子どもの発達の問題』日本小児耳鼻咽喉科学会

https://www.jstage.jst.go.jp/article/shonijibi/31/3/31_209/_pdf

3-2. 情緒面・行動への影響

睡眠不足や慢性的な酸素不足は、お子さんの情緒や行動面にも影響を与えます。

実際、小児の睡眠時無呼吸症候群では、大人のように強い眠気よりも学力低下や多動・攻撃性といった行動面の問題が生じやすいことが報告されています。

夜にぐっすり眠れないことで自律神経のバランスも乱れ、交感神経が過剰に働くために常に興奮状態になってしまうこともあります。

その結果、情緒面でのコントロールが難しくなり、学校生活や対人関係にも支障をきたす恐れがあります。

このように、いびきを放置すると学習面だけでなく情緒・行動面や身体の発育面にも様々なリスクが及ぶ可能性があるのです。

【参考情報】『こどもの睡眠』厚生労働省

https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/heart/k-02-007

4. 家庭でできる睡眠チェック(いびきのセルフチェック)

お子さんのいびきが気になる場合、まずは家庭で睡眠の様子を観察・記録してみましょう。

保護者の方が夜間や日中のサインに気付くことで、睡眠の質低下に早めに対処できる可能性があります。

以下に、家庭でできる主なチェックポイントを紹介します。

4-1. 睡眠中のチェックポイント

夜、お子さんが寝ている様子を可能な範囲で見てみましょう。

次のような睡眠中の症状があれば、十分な睡眠が取れていないサインかもしれません。

・毎晩いびきをかいている(特に大きないびきや断続的ないびき)

・呼吸が止まる瞬間や息が詰まるような仕草(無呼吸や喘ぎ)が見られる

・頻繁に寝返りを打つ(落ち着かず、何度も姿勢を変えている)

・異常な寝相(のけぞる、首を反らせる、うつ伏せになる等、呼吸を確保しようとする姿勢)

・突然ビクッと目を覚ます(呼吸が苦しくなり覚醒してしまう)

・大量の寝汗をかいている(眠っているのに汗びっしょり)

これらの症状が毎晩のように見られる場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性について、専門医による適切な検査・診断が必要です。

4-2. 日中のチェックポイント

夜だけでなく、日中のお子さんの様子からも睡眠不足の兆候をつかめます。

以下のような状態がないか観察してみましょう。

・日中に強い眠気や疲労感がある(朝すっきり起きられずボーっとしている、昼間にウトウトしてしまう)

・授業中に居眠りしてしまう(教師に指摘される、塾で寝てしまうなど)

・集中力の低下(勉強や作業にすぐ飽きてしまう、注意散漫になる)

・落ち着きがなく多動気味(座っていられず貧乏ゆすりする、集中せず動き回る)

・イライラしやすく感情の起伏が激しい(些細なことで怒ったり泣いたりする)

・日中も口呼吸になっている(テレビを見ているときに口がぽかんと開いている)

・顎の発達や歯並びへの影響(常に口が開いていることで「アデノイド顔貌」と呼ばれる顔つきになることもあります)

これらの日中の症状は、子どもが十分に睡眠を取れていない可能性を示唆します。

4-3. スマホアプリや録画によるチェック

直接観察が難しい場合、スマートフォンのいびき録音アプリや睡眠トラッカーを活用する方法もあります。

就寝時に枕元にスマホを置いて録音することで、どの程度いびきをかいているか、無呼吸の有無などを把握できます。

また、可能であればお子さんのいびきをビデオで録画し、医師に見せることで診断の参考にもなります。

次の章では、医療機関で受けられる検査や治療の方法について説明します。

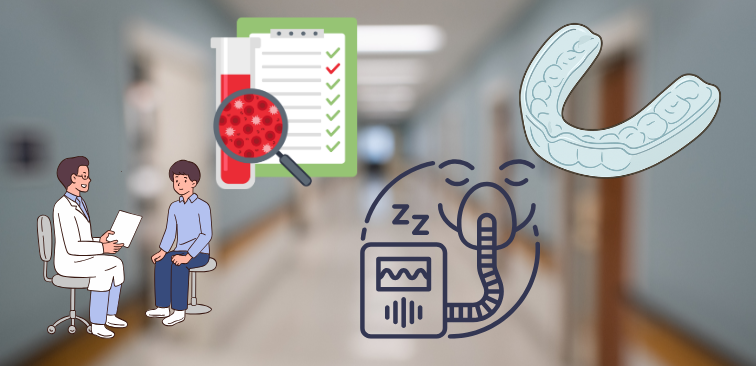

5. 医療機関での検査・治療選択肢

お子さんのいびきや睡眠の問題が心配な場合、遠慮せずに耳鼻咽喉科や呼吸器内科の専門医に相談しましょう。

専門の医療機関では、原因を特定するための検査や、症状に応じた適切な治療法を提案してもらえます。

ここでは代表的な検査方法と治療の選択肢を紹介します。

5-1. 医療機関で受けられる検査

【診察と問診】

まず医師による問診で、いびきの頻度や日中の症状、生活習慣などを詳しく確認します。

家庭で記録したいびきの状況や動画・音声があれば、ぜひ持参して見せると診断の助けになります。

【耳鼻咽喉科的な検査】

喉や鼻の形態を調べるため、口蓋扁桃の大きさの確認、鼻腔内の視診や内視鏡検査を行うことがあります。

鼻の中を内視鏡で観察し、鼻中隔のゆがみやポリープの有無、粘膜の炎症状態などを詳しくチェックします。また必要に応じてアレルギー検査(血液検査)を行い、アレルギー性鼻炎の有無や程度を確認します。

これらにより、いびきの根本原因が鼻や喉の構造上の問題なのか、アレルギーなのかを特定する手がかりになります。

当院では対応しておりません。

【睡眠検査】

いびきが習慣的で睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、睡眠ポリグラフ検査(終夜睡眠ポリソムノグラフィー)を行います。

病院や宿泊施設で一晩眠りながら、脳波・心拍・呼吸・血中酸素濃度・いびき音などを総合的に記録し、無呼吸の程度や睡眠の深さを解析します。これによって無呼吸の発生回数(無呼吸低呼吸指数AHI)や低酸素状態の頻度がわかり、重症度を評価できます。

簡易検査として、病院から携帯型の簡易モニターを貸し出し、自宅で一晩装着して酸素濃度や脈拍を測定する方法もあります。

呼吸の乱れがどの程度起きているかスクリーニングでき、必要に応じて精密検査に進みます。レントゲン撮影やCTスキャンで鼻や喉の断面を撮影し、アデノイドや扁桃の肥大具合を確認することもあります。

当院では、お子さんの睡眠時無呼吸症候群の検査には対応しておりません。

◆『呼吸器内科でわかることとは? 受診の目安と一般内科との違い』>>

これらの検査により、「肥大した扁桃が原因なのか」「重度の睡眠時無呼吸があるのか」「鼻の病気が隠れているのか」などを明らかにし、今後の治療方針が立てられます。

5-2. 治療の選択肢

検査の結果に応じて、以下のような治療・対策が考えられます。

【鼻づまりの治療】

アレルギー性鼻炎があれば、抗アレルギー薬やステロイド点鼻薬などで鼻粘膜の炎症を抑えます。

副鼻腔炎が慢性化している場合は、抗生物質や鼻洗浄などで膿を減らし、必要に応じて耳鼻科で副鼻腔の処置を行います。

鼻中隔湾曲症が重度で片鼻がほとんど通らない場合は、耳鼻咽喉科で鼻中隔矯正手術を検討することもあります。鼻の通りを確保することで口呼吸が改善し、いびきも軽減します。

【扁桃・アデノイドの手術】

扁桃肥大やアデノイド増殖症が強いいびきや無呼吸の原因と判明した場合、耳鼻科で手術による摘出が選択肢となります。

小児の扁桃摘出術・アデノイド切除術は比較的よく行われる手術で、多くの場合いびきや無呼吸の劇的な改善が見込めます。

手術に踏み切るかどうかは症状の重さ次第ですが、成長期のお子さんの場合は早めの手術で学業や発達への悪影響を防ぐことが重要とされています。

【参考情報】『睡眠時無呼吸』日本耳鼻咽喉科頭顎部外科学会

https://www.jibika.or.jp/modules/disease_kids/index.php?content_id=22

【持続陽圧呼吸(CPAP)療法】

睡眠時無呼吸症候群の程度が中等度~重度で、他の治療で十分改善しない場合には、CPAP療法(経鼻的持続陽圧呼吸)を検討します。

就寝時に鼻マスクから空気を送り込み、気道に空気圧をかけて喉の閉塞を防ぐ装置です。

CPAPは成人男性に多い治療ですが、近年では10代後半の若年者でも必要に応じて適用されることがあります。正しく使えば非常に有効で、夜間の無呼吸やいびきがほぼ解消し、日中の眠気や頭痛も改善します。

【歯科的治療・マウスピース】

顎の形状が原因の場合、歯科口腔外科でマウスピース(スリープスプリント)を作成し、就寝時に装着することで下顎や舌が喉に落ち込むのを防ぐ方法もあります。

これは軽症~中等度の睡眠時無呼吸向けですが、思春期でも顎が小さいタイプのいびきに効果が期待できます。ただしお子さんの歯並びや顎の発育状況によって適用可否が判断されます。

6. まとめ

いびきは思春期の中高生においても決して放置すべきではないサインです。

夜間のいびきによる睡眠の質低下は、集中力や記憶力の低下、日中の眠気、情緒不安定などお子さんの学業や生活に悪影響を及ぼす可能性があります。

思春期のいびきの主な原因には、肥満や鼻づまり、扁桃・アデノイド肥大などがあり、これらを改善することでいびきは軽減できる場合があります。

家庭では睡眠中のいびきや無呼吸の有無、日中の様子をしっかりチェックし、少しでも気になる症状があれば早めに専門医に相談しましょう。

適切な検査と治療によって睡眠の質を向上させることで、お子さん本来の集中力や健やかな心身を取り戻すことができます。

大切なお子さんの未来のために、ぜひ今一度「睡眠の質」と「いびき」に目を向けてみてください。