咳が止まらない…喘息でも運動をあきらめないためのポイント

運動中に咳が止まらなくなって、「自分は喘息だから運動は無理だ」とあきらめていませんか?

実は喘息があっても、正しい知識と準備があれば、安全に運動を続けることは可能です。

本記事では、喘息で咳が出る方でも安心して体を動かせるポイントや、発作を防ぐ工夫をわかりやすく解説します。

1. 喘息でも運動していいの?あきらめなくて大丈夫

喘息患者さんの治療目標は「健康な人と変わらない生活を送ること」です。

喘息があっても、運動自体を完全にあきらめる必要はありません。適度な運動には体力向上やストレス解消などの利点があり、喘息症状の改善にも役立つことが分かっています。

ただし、運動中に気道が刺激されて一時的に咳込んだり息苦しくなる「運動誘発喘息」には注意が必要です。

【参考情報】『喘息がありますがスポーツはしてもよいのですか。』山梨大学医学部附属病院 アレルギーセンター

https://yallergy.yamanashi.ac.jp/ynavi/a_id-301

1-1. 運動が喘息にもたらすメリット

継続的に体を動かすことは、喘息の症状管理に良い影響を与える場合があります。

適度な運動で心肺機能が高まると、息切れしにくい体になり、結果的に発作の予防につながることもあります。

また、運動習慣により肥満を防ぐことで、喘息の悪化リスクを下げる効果も期待できます。

運動することでストレスが発散され、メンタル面の安定にも寄与するため、総合的に生活の質(QOL)の向上が期待できるでしょう。

【QOLとは…Quality of Life(生活の質)の略で、身体的・精神的にどれだけ快適に生活できているかを表す指標です】

【参考文献】“Physical Activity: A Missing Link in Asthma Care” by M. Panagiotou et al., National Library of Medicine (PMC, NCBI)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7141291/

1-2. 気をつけたい運動誘発喘息とは

運動誘発喘息(EIA)とは、運動の刺激によって一時的に気管支が狭くなり、咳やゼーゼー・息切れなどの症状が起こる現象です。

強い運動や長時間の運動で起きやすく、特に空気が冷たく乾燥している環境では発作のリスクが高まります。

ほとんどの場合、運動を中断して休めば5~10分程度で症状は治まりますが、無理に続けると症状が長引き悪化するため注意が必要です。

運動中に少しでも息苦しさを感じたら、早めに立ち止まって呼吸を整えるようにしましょう。

【参考情報】『運動誘発ぜん息』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/knowledge/exercise.html

【参考文献】“Exercise and Asthma” by American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI)

https://www.aaaai.org/tools-for-the-public/conditions-library/asthma/asthma-and-exercise

2. 運動で咳が出ないための準備と予防策

喘息の方が運動をするときは、事前のひと工夫で発作のリスクを減らすことができます。

以下のような予防策を実践し、安心して運動に臨みましょう。

2-1. 十分なウォーミングアップを行う

急に激しい運動を始めると気道に大きな負担がかかります。

運動前には5~10分かけて軽い準備運動(ウォーミングアップ)を行い、体を徐々に慣らしましょう。

例えば、ジョギングの場合は最初はゆっくり歩くことから始め、体が温まってきたら軽い走りに切り替えるといった具合です。

ストレッチやラジオ体操などで全身をほぐしてから本格的な運動に移るのも効果的です。

時間をかけて体を温めることで気道の「驚き」を和らげ、運動誘発喘息が起きにくくなるとされています。

【参考情報】『運動誘発喘息を防ぐ方法がありますか?』山梨大学医学部附属病院 アレルギーセンター

https://yallergy.yamanashi.ac.jp/ynavi/a_id-289

【参考文献】“Warm-up exercise can reduce exercise-induced bronchoconstriction” by M.R. Elkins et al., PubMed / NCBI

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23038787/

2-2. 運動する環境を整える

運動を行う環境にも配慮しましょう。

気温が低かったり空気が乾燥している場所での運動は、気道が刺激されやすく発作につながりやすい傾向があります。

冬場に屋外で運動する場合は、防寒をしっかり行い、マスクやネックウォーマーで口鼻を覆って冷たい空気を直接吸い込まないようにすると安心です。

ただし、激しい運動中はマスクで呼吸が苦しくなるため、体が十分に温まったら外すなど調整してください。

また、花粉が飛散している時期や風が強くホコリっぽい日は、なるべく屋外での運動を避けることをおすすめします。

代わりに室内での運動や、湿度と温度が管理された温水プールでの水泳などは気道への刺激が少なく、喘息の方でも比較的安全に取り組める環境と言えます。

2-3. ふだんの治療を続け、発作時吸入薬を必ず携帯する

日頃から処方された長期管理薬を指示どおり続け、症状を安定させることが大切です。

運動を行うときは、万一に備えて発作時に使用する吸入薬を必ず携帯してください。

運動中に咳や息苦しさが出た場合は中止して休み、必要に応じて発作時吸入薬を使用し、改善しなければ医療機関に相談してください。

◆「喘息、COPD治療薬「メプチンエアー」の効果や特徴、注意点とは?」>>

【参考文献】“When exercise triggers your asthma” by Asthma + Lung (British Thoracic Society / patient guidance)

https://www.asthmaandlung.org.uk/conditions/asthma/asthma-triggers/when-exercise-triggers-your-asthma

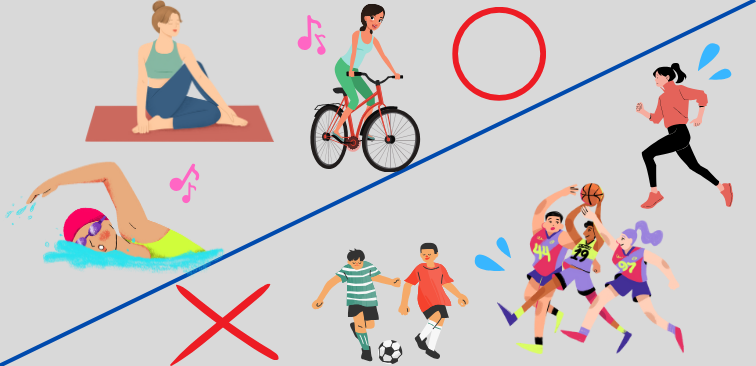

3. 喘息の人におすすめの運動と避けたい運動

どんな運動なら喘息の人でも比較的安心して取り組めるでしょうか。

発作が起きにくいとされる運動と、注意が必要な運動の例を知っておきましょう。

3-1. 発作が起きにくい運動の例

一般に、水泳(スイミング)は喘息の方に最もおすすめされる運動です。

水中では空気が十分に湿って暖かく保たれるため、気道が乾燥しにくく、発作が起こりにくいとされています。特に室内の温水プールであれば一年を通して安定した環境で運動できます。

また、ウォーキング(速歩)や軽いジョギング、ゆっくりとしたサイクリングなどの有酸素運動も適度な強度で続けやすく、心肺機能の向上に役立ちます。

さらに、ヨガやストレッチといった運動は、呼吸法を意識しながらできるのでリラックス効果が高く、呼吸筋を鍛えることにもつながります。

これらの運動は比較的息が上がりにくく、自分のペースで調整しやすいので、喘息のある方でも取り入れやすいでしょう。

【参考情報】『喘息をもつメタボリックシンドロームの方への運動療法』労働者健康安全機構

https://www.johas.go.jp/Portals/0/data0/oshirase/pdf/reef6zensokumetabo.pdf

3-2. 発作が起きやすい運動と注意点

一方で、長時間続ける持久的な運動や激しい運動には注意が必要です。

具体的には、マラソンや長距離のジョギング、サッカー、バスケットボールなど、絶えず身体を全力で動かし続けるスポーツは運動誘発喘息を誘発しやすいとされています。

息が切れるほどの運動では気道に大きな負担がかかり、咳込んだり喘鳴が出たりしやすくなるためです。ただし、これらの運動が「絶対にできない」というわけではありません。

症状がしっかりコントロールされている場合は、主治医と相談のうえで段階的にチャレンジすることも可能です。

その際にはこまめな休憩を取り、水分補給をしながら無理のない範囲で行いましょう。

例えば、ランニングであればインターバル(適宜歩きを挟む走り方)を取り入れる、チームスポーツであれば交代をしながらプレーするなど工夫することで、安全に楽しめる可能性があります。

当院で、喘息患者さんに許可できない運動としては、スキューバダイビングがあります。

スキューバダイビングは、ダイビング中に死亡するリスクもあるため、喘息が安定していても許可はできません。

あらかじめご了承ください。スキューバダイビングに関する診断書の作成に関しましても、お断りしております。

4. 運動中に咳や喘息症状が出たときの対処法

万全に準備していても、運動中に咳込んだり息苦しくなってしまうことは起こりえます。

そんなときは慌てず、次のように適切に対処しましょう。

4-1. まずは運動を中止し、楽な姿勢で休む

運動中に少しでも「苦しい」と感じたら、すぐに運動を中止しましょう。

無理をして続けると症状が悪化してしまう恐れがあるためです。

動きを止めたら、安全な場所で姿勢を整え、呼吸を楽にしましょう。座れる場合はベンチや地面に腰掛け、上半身を起こして深呼吸を試みます。襟元やベルトを緩めて身体を締めつけないようにすると呼吸がしやすくなります。

また、水分補給も重要です。一口ずつゆっくり水を飲むことで喉や気道が潤い、咳の鎮静に役立ちます。

症状がおさまるまで焦らずに休息をとり、呼吸が落ち着くのを待ちましょう。

4-2. 吸入薬の使用と必要に応じた受診

休んでも症状が改善しない場合は、携帯している発作治療用の吸入薬(気管支拡張薬)を速やかに使用してください。

発作時用の吸入薬は狭くなった気管支を広げ、呼吸を楽にする効果があります。

喘息のある方は運動時に限らず常に救急用の吸入薬を携帯し、いざという時にすぐ使えるようにしておくことが大切です。

吸入後しばらく休んでも症状が改善しない場合や、息ができないほど症状が重い場合は、ためらわずに医療機関を受診しましょう。

状況によっては救急車を呼ぶことも検討してください。運動中とはいえ、命にかかわる事態を防ぐために早めの対応が肝心です。

5. 安心して運動を続けるために日頃からできること

最後に、喘息とうまく付き合いながら継続して運動するために、普段から心がけたいポイントをまとめます。

日常の管理を万全にし、自信をもって運動に取り組みましょう。

5-1. 日常の喘息コントロールを徹底する

運動時のトラブルを防ぐには、普段から喘息症状を安定させておくことが基本です。

医師から指示されている長期管理薬(吸入ステロイド薬など)は忘れずに毎日使用し、定期的に診察を受けて治療方針を確認しましょう。

日頃からピークフロー値(息を一気に吐き出す呼気の指標)を測定する習慣があると、調子の変化に早めに気づくことができます。

また、ハウスダストや花粉など喘息の誘因となるものを減らす工夫も大切です。

部屋の掃除や換気をこまめに行う、タバコの煙を避けるなど、生活環境を整えることで気道への刺激を減らしましょう。

こうした日常のコントロールを徹底することで、運動中の発作リスクも格段に下げることができます。

◆「喘息と診断された人向け ~喘息と上手につきあうために知っておきたいこと~」>>

5-2. 運動は自分のペースで継続する

運動による健康効果を得るためには、無理のない範囲で継続することが重要です。

最初は息が上がらない程度の軽い運動から始め、体調に合わせて運動時間や強度を少しずつ増やしていきましょう。

例えば、最初は10分の散歩から始めて、慣れてきたら20分、30分と延ばしていくといったステップアップがおすすめです。

毎日または週数回でも継続的に体を動かすことで、徐々に心肺機能が高まり、同じ運動量でも以前より息苦しさを感じにくくなるでしょう。

調子が良い日も悪い日も、自分のペースを守ることが大切です。

そして何より「運動を楽しむ」気持ちも忘れずに。好きな種目をマイペースに続けることで、喘息とも上手に付き合いながら運動習慣を身につけることができます。

6. まとめ

喘息や咳喘息があっても、正しい対策をとれば運動を楽しむことはできます。

無理のない範囲で体を動かし、体力がつけば発作が起きにくくなることも期待できます。

日頃の管理と準備を徹底し、焦らず自分のペースで、喘息とうまく付き合いながら運動習慣を続けていきましょう。

不安な点があれば無理をせず主治医に相談しながら、安心できる形で運動を取り入れてください。