赤ちゃんの咳が止まらない!風邪?喘息?見分け方と緊急サイン、自宅ケアについて

赤ちゃんの咳がなかなか止まらないと、「風邪をこじらせたのかな?」「もしかして喘息?」と不安になりますよね。

特にママやパパ自身が喘息もちだと、お子さんに遺伝していないか心配な方もいらっしゃるでしょう。

咳が長引く赤ちゃんの症状と風邪・喘息の違いについて、遺伝と環境要因の整理、家庭でできる観察のポイント、そして受診の判断基準を、分かりやすく丁寧に解説します。

赤ちゃんの健康を守るために、正しい知識を持って適切に対処していきましょう。

1. 赤ちゃんの咳:風邪と喘息はどう違うのか

赤ちゃんが咳をしていると多くの方は風邪を疑いますが、長引く咳は風邪以外に「喘息」の可能性もあります。

風邪の咳と喘息の咳にはいくつか違いがあるため、赤ちゃん特有のサインに注目して見極めることが大切です。

以下に、風邪の場合と喘息の場合で見られやすい特徴をまとめます。

●咳が出る時間帯の違い

風邪による咳は日中でも出ますが、喘息の場合は夜間から明け方にかけて咳込むことが多い傾向があります。赤ちゃんが昼間は元気なのに夜中になると咳き込む場合は喘息のサインかもしれません。

●呼吸音の違い

喘息では気道が狭くなるため、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった音(喘鳴[ぜんめい])が聞こえることがあります。風邪でも赤ちゃんは気道が細いためヒューヒュー音が出ることがありますが、喘鳴がなくても息苦しそうなら喘息の可能性も。音の有無だけでなく、他の様子も含めて判断しましょう。

●機嫌や顔色

風邪で軽い咳なら機嫌よく過ごせることも多いですが、喘息の発作時は苦しさから機嫌が悪くなったり、泣いて訴えたりします。呼吸が苦しくなると唇や顔色が青白くなることもあります。

●哺乳や睡眠への影響

風邪でも多少飲みづらそうにすることはありますが、喘息発作では呼吸が苦しくて母乳やミルクが飲めない、咳込みで眠れないといった深刻な影響が現れることがあります。哺乳量が少なかったり、眠れずにぐずっている場合は注意が必要です。

●他の症状の有無

風邪による咳なら、発熱や鼻水、くしゃみなど他の風邪症状を伴うことが多く、1週間ほどで良くなるのが一般的です。一方、喘息による咳は熱がなく長引くことが特徴で、2週間以上咳が続く場合や、風邪が治った後も咳だけ残る場合は喘息を疑ったほうがよいでしょう。

このように、赤ちゃんの咳一つとっても風邪と喘息では現れ方に違いがあります。

ただし乳児の喘息と風邪の区別は非常に難しいのも事実です。風邪や他の原因でもゼーゼー音が出たり咳が長引いたりするため、一つのサインだけで判断せず、総合的に赤ちゃんの様子をよく観察することが大切になります。

【参考情報】『小児のぜん息/Q&A』日本アレルギー学会

https://www.jsaweb.jp/modules/citizen_qa/index.php?content_id=2

【参考文献】“Pediatric Asthma” by StatPearls (NCBI Bookshelf)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551631/

2. 喘息の家族歴と遺伝要因・環境要因の関係

「自分が喘息だから、子どもも喘息になってしまうのでは…」と不安を感じる親御さんもいるでしょう。

喘息は遺伝の影響も受けますが、それだけが原因ではなく、遺伝と環境要因が複雑に関与して発症する病気です。

ここでは赤ちゃんの喘息に関わる要因について整理します。

2-1.遺伝的要因

小児喘息では遺伝要因の影響が比較的強いと言われており、両親のどちらかが喘息だと子どもの発症率は3~5倍高いとのデータもあります。

親が花粉症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー体質を持っている場合も、その体質が子どもに受け継がれて喘息を発症しやすくなることがあります。

しかし、遺伝的素因があっても必ず喘息になるわけではありません。

喘息は複数の遺伝子と様々な生活環境が関与する「多因子疾患」であり、遺伝的体質を受け継いでも環境次第で発症しない場合も多いのです。

【アトピー性皮膚炎とは…かゆみを伴う湿疹が繰り返し出る慢性的な皮膚の病気で、アレルギー体質と関係があります】

【参考情報】『喘息家系における遺伝的素因と後天的因子の検討(気管支喘息:気道過敏性(IV)修飾因子)』日本アレルギー学会

https://www.jstage.jst.go.jp/article/arerugi/32/8/32_KJ00001619948/_article/-char/ja/

2-2.環境要因

赤ちゃんの喘息発症や症状悪化のきっかけとなる代表的な環境因子には、ダニやハウスダスト、カビなどのアレルゲン、ペットの毛、タバコの煙(受動喫煙)、そして風邪などのウイルス感染症があります。

ハウスダスト中のダニは小児喘息の主要な原因であり、タバコの煙は赤ちゃんの気道を刺激して喘息を発症・悪化させる大きな要因です。

ウイルス感染(風邪)も喘息発症に深く関与し、特に乳児期に風邪でゼーゼーを繰り返す子は、その後喘息になる可能性が高いとも言われます。

こうした環境因子をできる範囲で取り除いたり減らしたりすることで、喘息発症のリスクを下げることにつながります。

まとめると、赤ちゃんの喘息は「遺伝的体質」と「環境要因」が組み合わさって起こると考えられます。

親からアレルギー体質を受け継いでも、環境を整えることで喘息を発症せずに済む場合もありますし、逆に家族に喘息がなくても環境次第で喘息になることもあります。

心配しすぎずに、まずは赤ちゃんの生活環境を見直して整えることが大切です。

万一お子さんが喘息を発症した場合でも、適切な治療とケアで多くの子は症状をコントロールできますから、悲観しすぎないでくださいね。

【参考情報】『小児のぜん息(よくある質問)』東京都アレルギー情報navi

https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/allergy/faq/asthma_children.html

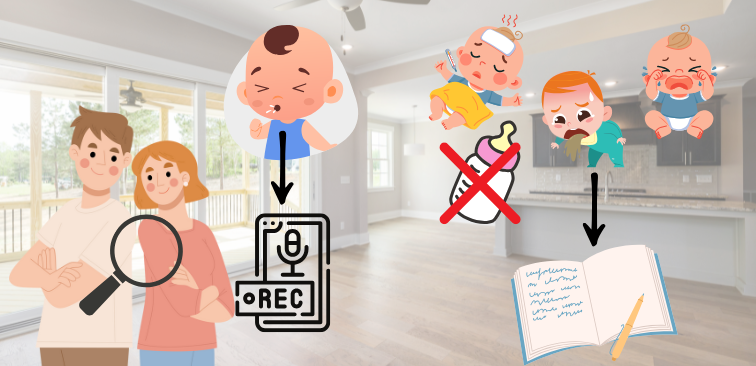

3. 家庭でできる赤ちゃんの咳の観察・記録ポイント

赤ちゃんの咳が長引く場合、家庭での観察と記録がとても重要です。

細かな様子を把握しておくことで、風邪か喘息かの判断材料になり、受診時に医師へ的確に伝える助けにもなります。

ママ・パパが注意しておきたい観察ポイントを整理してみましょう。

●咳が起こる時間帯や状況

咳がいつ、どんな時に出ているかをメモしましょう。「夜中から明け方に咳込む」「日中遊んだ後に咳が出る」など時間帯やシチュエーションを観察し、咳が出始めたきっかけ(風邪の後半から、季節の変わり目、埃っぽい場所に行った後など)も記録します。

●呼吸音や咳の音の様子

咳や呼吸時にゼーゼー・ヒューヒューと音がしていないか確認しましょう。息を吐くときの笛のような音は喘鳴の可能性があります。喉の奥で「ゴホゴホ」「ゴロゴロ」と痰が絡んだような音なら、気管支炎など別の原因かもしれません。普段と違う呼吸音がないか耳を傾け、難しい場合はスマートフォンなどで咳や呼吸音を録画・録音しておくと、受診時に医師に伝えやすくなります。

●咳以外の症状、機嫌、顔色

熱、鼻水、吐き気、嘔吐の有無もチェックします。発熱や鼻水があれば風邪の可能性が高いですが、熱がなく咳だけ続く場合は喘息など他の原因を疑います。咳き込みがひどくて吐いてしまった頻度も記録しましょう。また、赤ちゃんの表情や機嫌、顔色(チアノーゼなど)、呼吸が速い・苦しそうか(肋骨の間がへこむ呼吸など)といった全身状態も注意深く見てください。

●哺乳・睡眠・食欲への影響

咳のせいでミルクを途中で嫌がる、夜中に何度も起きる、日中眠くてぐずる、食欲が明らかに落ちている等があれば、それも重要な情報です。普段と比べてどの程度生活に支障が出ているか観察しましょう。

これらのポイントを育児日記やメモに記録し、医師には「いつから咳が続いているか」「一日のうちいつひどいか」「ゼーゼー音の有無」「他の症状や機嫌の様子」などを伝えると診断の助けになります。

親御さんが「赤ちゃんの代弁者」となって細かな様子を伝えてあげることが、早期発見・早期対応につながります。

4. 受診の判断基準:救急に行くべきケースと小児科受診の目安

赤ちゃんの咳が続くと、「病院に連れて行くべきか、もう少し様子を見るべきか」と迷うこともあるでしょう。

ここでは受診を判断する目安を、緊急性が高く救急受診すべき場合と、できるだけ早めに小児科を受診する場合に分けて整理します。

4-1. 急いで救急受診を検討すべき症状

次のような症状が赤ちゃんに見られる場合は、夜間や休日でも迷わず救急病院を受診してください。

いずれも赤ちゃんの呼吸がかなり苦しい状態を示すサインです。

・顔色や唇の色が悪い(青白い、紫がかっている)

・母乳やミルクが飲めない、水分も受け付けない

・激しく咳き込んで嘔吐を繰り返す

・咳がひどくて眠れず、ぐったりしている

・呼吸が普段より明らかに速く浅い、肩で息をしている

・息を吐くときに強いゼーゼー・ヒューヒューという音やうなり声が出ている

・息を吸うときに胸やお腹がペコペコとへこむ(肋骨や鎖骨の下が凹む)

これらは重い喘息発作の可能性があります。

特に乳児はあっという間に容体が悪化することがあるため、「おかしい」と思ったらためらわず医療機関を受診しましょう。

必要に応じて119番通報も検討してください。判断に迷う場合は各都道府県で実施されている#8000(小児救急電話相談)に電話をして助言をもらうこともできます。

◆「激しい咳で息が吸えない、息苦しい!原因と対処法を解説」>>

4-2. 早めに小児科受診をした方がよい症状

緊急性は高くなくても、次のような場合はできるだけ早め(翌日以降できるだけ早いタイミング)に小児科を受診しましょう。

・咳が2週間以上続いている(風邪にしては長引きすぎている)

・呼吸時にゼーゼー・ヒューヒューといった音が繰り返し聞こえる

・風邪をひくたびに咳込みがひどく、治った後も咳だけ残りがちである

・食物アレルギーやアトピー性皮膚炎などアレルギー疾患があり、咳が出始めた

・家族に喘息持ちがいて、赤ちゃんも咳症状が続いている

上記のようなケースでは、赤ちゃんが喘息の可能性がありますので小児科や呼吸器科で相談しましょう。

仮に喘息でなくても、長引く咳には他の病気の可能性もありますので、一度専門家の診察を受けておくと安心です。

医師には、前章でまとめた観察ポイントをもとにお子さんの様子を詳しく説明してください。

なお、「病院に行くほどではないかもしれないけど心配…」という場合は、まずかかりつけ医に電話相談してみるのも良い方法です。

また前述の#8000の他、各地域の小児救急Webサイトも参考になります。赤ちゃんの様子に少しでも不安があれば、早め早めに専門家に相談するようにしましょう。

【参考情報】『赤ちゃんとぜん息』環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/kodomonozensoku/akachan.html

5. 赤ちゃんの喘息を予防・悪化させないための環境づくり

赤ちゃんを喘息から守るために、家庭でできる環境調整や予防策にも目を向けましょう。

喘息を完全に予防する確実な方法はありませんが、発作を起こしにくい環境を整えることでリスクを減らしたり症状の悪化を防いだりすることは可能です。

以下に日常生活で気をつけたいポイントを挙げます。

●タバコの煙を避ける

家族の喫煙は子どもの喘息発症リスクを高め、症状を悪化させる原因になります。赤ちゃんのいる家庭では完全禁煙を心がけましょう。家の外や換気扇の下で吸っても有害物質は室内に残るため効果的ではありません。

●室内を清潔に保つ

ホコリやダニ、カビなどアレルゲンを減らす工夫をしましょう。こまめな掃除機がけや拭き掃除を習慣にし、寝具類も週1回以上洗濯して乾燥させるとダニ対策に有効です。室内の湿度が高いとダニやカビが繁殖しやすいので、湿度は約50%前後に保つと良いでしょう。空気清浄機の使用もホコリ対策に一定の効果があります。

●赤ちゃんの周りに刺激物を置かない

ペットの毛も喘息の原因となることがあります。毛のあるペットを飼っている場合は、赤ちゃんが触れる場所は特に掃除を念入りにし、可能であれば赤ちゃんのいる部屋には入れないようにしましょう。香水やお香、スプレーなど強い臭いのするものも気道を刺激することがあるため、赤ちゃんの近くでは控えてください。

●風邪や感染症の予防

風邪などの呼吸器感染症は喘息発作を誘発しやすいため、日頃から予防に努めましょう。具体的には、家族全員の手洗いを徹底し、赤ちゃんを人混みに長時間連れて行かない、流行時期にはマスク着用者のみが抱っこするなど工夫してください。できる範囲での予防接種も有効です(医師と相談)。家族が風邪をひいたときは赤ちゃんとの接触に一層気をつけ、感染を広げないようにします。

●その他の日常生活の注意

急な気温・気圧の変化も発作の誘因となりえます。季節の変わり目には衣類や寝具で温度調節をしてあげ、寒い日の外出時には薄手でも良いのでマスクやスカーフで鼻と口元を覆うと冷たい空気の刺激が和らぎます。また、赤ちゃんの皮膚のケアも喘息予防の観点から大切です。乳児湿疹やアトピー性皮膚炎がある場合は皮膚科で適切に治療しましょう。皮膚のバリア機能を整えることで、将来の喘息発症リスクを下げられる可能性があります。

これらの取り組みを行いながら、赤ちゃんの様子を見守ってください。

喘息の発症を完全に防ぐことは難しいかもしれませんが、環境を整えることで症状を軽く抑えたり発作の頻度を減らすことは十分期待できます。

もし喘息と診断されても、落ち込まずに前向きに生活環境の改善と治療に取り組んでいきましょう。

6. まとめ

赤ちゃんの長引く咳は風邪だけでなく喘息の可能性も視野に入れることが大切です。

夜間の咳やゼーゼーという呼吸音、機嫌の悪さや哺乳困難などのサインに注意して観察しましょう。

また、喘息は家族からの遺伝だけでなく、環境要因も大きく影響するため、過度に不安にならず生活環境を整えることが重要です。

咳が続くときは無理に自己判断せず、早めに医師に相談して原因を突き止めてください。

適切なケアと治療で、たとえ喘息でも多くの子は成長とともに症状が落ち着き元気に育ちます。

赤ちゃんの健やかな成長を第一に、周囲のサポートも得ながら安心して子育てを続けていきましょう。