間質性肺炎とはどんな病気?

間質性肺炎は、肺の組織である「間質(かんしつ)」に炎症が起こり、肺全体が硬く縮んでしまうことで呼吸がしにくくなる病気です。

一般的な肺炎(細菌やウイルス感染による肺炎)とは原因や治療法が異なり、進行すると長引く咳や息切れなどの症状が現れます。

原因がはっきりしない場合も多く、患者さん本人だけでなく家族も一緒に病気に向き合ってサポートしていくことが大切です。

1. 間質性肺炎とは

まず、間質性肺炎とはどのような特徴を持つ病気なのか、原因も含めて説明します。

1-1.間質性肺炎の特徴

間質性肺炎(かんしつせいはいえん)とは、肺にある「肺胞(はいほう)」という小さな空気の袋の壁(これを間質といいます)に炎症や傷が起こる病気です。

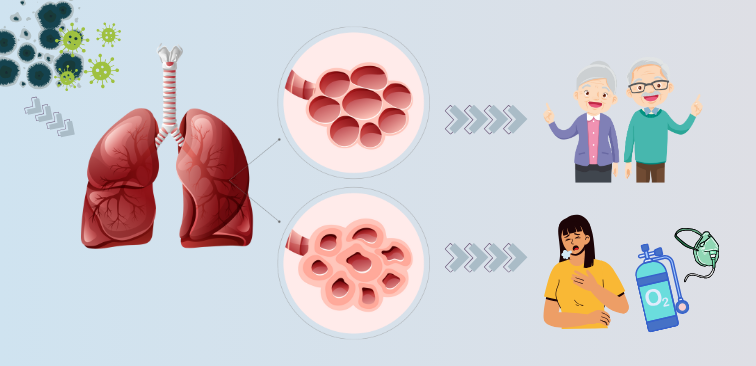

炎症によって肺胞の壁が次第に厚く硬く(線維化といいます)なり、肺が十分に膨らまなくなるため、体が必要とする酸素を取り込みにくくなってしまいます。肺が硬く縮んでしまうことで呼吸が浅くなり、息切れや酸素不足を引き起こすのが大きな特徴です。

「肺炎」という名前が付いていますが、一般的な肺炎とは異なる病気です。

通常の肺炎は肺胞の中に病原体が感染して炎症が起こる病気で、適切な治療により肺胞の状態が元に戻ることが多いですが、間質性肺炎では肺胞の壁そのものが侵されて硬くなっていくため、元の正常な肺に戻すことが難しく、完治が難しいことがあります。

治療の目的も、症状の改善や病気の進行を抑えることが中心となります。

【参考情報】『「間質性肺炎」は肺炎とは異なる別の病気です』国立長寿医療研究センター

https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/letter/097.html

1-2.間質性肺炎の原因

間質性肺炎の原因にはさまざまなものがあります。原因が特定できる場合について、以下のものが挙げられます。

【膠原病(自己免疫疾患)によるもの】

関節リウマチや皮膚筋炎などの膠原病(こうげんびょう)と呼ばれる自己免疫の病気に伴って発症する場合があります。

【粉じんやカビなど環境要因によるもの】

長年の粉じん(ほこり)やカビ・鳥の羽毛などを吸入することで発症する場合があります。(じん肺や過敏性肺炎と呼ばれます)

【薬剤やサプリメントによるもの(薬剤性肺障害)】

お薬やサプリメントの副作用で発症することがあります。(薬剤性肺障害と呼ばれます)

【原因が特定できないもの(特発性間質性肺炎)】

一方で、詳しく調べても原因がわからない間質性肺炎も多く存在します。

このような原因不明のタイプを特発性間質性肺炎といい、日本では指定難病にも指定されています。

特発性間質性肺炎の中でも特に多い特発性肺線維症(IPF)と呼ばれる病型では、現在の医療では完治が難しいとされており、病気の進行を遅らせることが治療の中心となっています。

【急性に悪化するタイプ(急性増悪)】

間質性肺炎はゆっくり進行する慢性型がほとんどですが、まれに急速に症状が悪化する急性型もあります。

急速に悪化することを急性増悪(きゅうせいぞうあく)といい、風邪や感染症をきっかけに起こることがあります。

急性増悪が起こると命に関わる危険な状態になるため、間質性肺炎と診断されたら日頃から手洗いやうがいの励行、バランスの良い食事や十分な睡眠を取るなど日常の体調管理を心がけることが大切です。

【参考情報】『特発性間質性肺炎(指定難病85)』難病情報センター

https://www.nanbyou.or.jp/entry/156

【参考文献】”Interstitial lung disease” by Mayo Clinic

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/interstitial-lung-disease/symptoms-causes/syc-20353108

2.間質性肺炎の症状とは

ここでは、間質性肺炎の代表的な症状について説明します。間質性肺炎には主に「咳」と「息切れ」という二つの症状があり、他にも特徴的な症状が見られることがあります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

【咳】

間質性肺炎で特徴的な症状の一つは、痰(たん)を伴わない乾いた咳(乾性咳嗽〈かんせいがいそう〉)です。

風邪をひいた後などに見られる一時的な咳ではなく、何週間も長引くことが多いのが特徴です。

【息切れ】

間質性肺炎のもう一つの重要な症状は「息切れ」です。

初期のうちは、体を動かした時(労作時)にだけ息苦しさを感じる場合がほとんどですが、病気が進行すると安静にしている時でも息切れを感じるようになります。

階段の上り下りや少し急いで歩く時に、「息が切れて苦しい」「以前より息が続かない」と感じる場合には注意が必要です。

【ばち指(杵状指)】

指先の爪の付け根がばちのように太く丸くなる症状を「ばち指(杵状指)」といいます。

特発性肺線維症というタイプの間質性肺炎では、患者さんの約4割にばち指が現れると報告されています。

ばち指自体は痛みを伴いませんが、長期間にわたり酸素が不足していることを示すサインでもあります。

【自覚症状がない場合も】

間質性肺炎の初期には、症状がほとんど現れないことも珍しくありません。

健康診断の胸部レントゲンや、別の病気の検査で胸部CTを撮影した際に偶然「肺に異常な影がある」と指摘され、間質性肺炎が発見されるケースもあります。

症状が出ていないからといって安心することはできず、自覚症状が現れた時には既に病状が進行している場合が少なくありません。長引く咳や息切れなどがある場合には、なるべく早めに呼吸器内科を受診するようにしましょう。

3.間質性肺炎の診断・検査について

では、間質性肺炎はどのように診断され、どんな検査が行われるのでしょうか。具体的に診断や検査の流れをみていきましょう。

【問診】

診断のためには、まず症状や経過の問診が行われます。

医師は長引く咳や息切れの様子に加え、これまでの喫煙歴(たばこを吸っていたか)、過去の職業や環境(粉じんやアスベストを吸い込む仕事をしていなかったか、ペットを飼っていないか、カビの多い環境でなかったか等)、過去の病気や服用中の薬の有無などを詳しく尋ねます。

これらは間質性肺炎の原因の手がかりを探るために重要です。

【画像検査】

次に行われるのは画像検査です。具体的には胸部レントゲン検査や、より詳細に肺の状態をみることができる胸部CT検査を行います。

これにより、肺に広がる炎症や線維化の程度、および間質性肺炎のパターン(特殊な陰影の広がり方など)を確認します。

画像検査では、間質性肺炎によく見られる「蜂の巣状(蜂巣肺〈ほうそうはい〉)」と呼ばれる所見や、肺がんなど他の病気の有無もチェックします。

【血液検査】

血液検査も重要です。

血液中の酸素の濃度を調べて体の酸素不足の程度を確認したり、炎症の強さや肺の損傷の具合を示す物質を測定したりします。

間質性肺炎ではKL-6やSP-D(スクリーニング検査として用いられる肺のタンパク質)といったマーカーの値が高くなることが知られており、これらを測定することで病気の活動性の判断に役立てます。KL-6やSP-Dの測定は、クリニックでは実施が困難であり、大きな病院へご紹介いたします。

【肺機能検査】

さらに、肺の機能を調べるための肺機能検査(スパイロメーターという機械で肺活量や空気を吸ったり吐いたりする力を測定します)も行われます。

運動負荷試験として、歩行時に酸素がどれくらい低下するか確認することもあります。

【気管支鏡検査・外科的肺生検】

こうした検査結果を総合して診断しますが、場合によっては確定診断や他の病気との区別のために気管支鏡検査(肺の中から細胞を採取する検査)や外科的肺生検(胸を開けて肺組織の一部を取る検査)が行われることもあります。ただし侵襲的な検査のためリスクもあり、必要かどうかは主治医と相談して決められます。

【参考情報】『間質性肺炎 (肺臓炎、胞隔炎、肺線維症)』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/10/dl/s1019-4d3-01.pdf

4.間質性肺炎の治療とは

次に、間質性肺炎の主な治療法について説明します。

間質性肺炎の治療は、その原因や病型によって異なります。

具体的な治療方法を項目ごとに確認していきましょう。

【環境整備や薬剤調整による治療】

まず、粉じんの吸入や薬の副作用など原因がはっきりしている場合は、その原因を取り除くことが治療の第一歩です。

例えば、原因となっているほこりやカビの環境から離れたり、問題となっている薬剤の使用を中止したりします。原因さえ取り除かれれば肺の炎症が治まるケースもあります。

【薬物療法】

しかし、多くの間質性肺炎、特に特発性間質性肺炎では原因を除去できないか不明なため、症状や炎症を抑える薬物療法が中心になります。

ステロイド薬(副腎皮質ステロイド)や免疫抑制剤は、肺の炎症を鎮めるために用いられる代表的なお薬です。膠原病に伴う間質性肺炎や、一部の特発性間質性肺炎ではステロイドや免疫抑制剤により病状が改善することがあります。

また、特発性間質性肺炎の中で最も患者数の多い特発性肺線維症(IPF)に対しては、炎症を抑える従来の治療だけではなく抗線維化薬と呼ばれる新しい種類の飲み薬が使われます。

抗線維化薬(ピルフェニドンやニンテダニブなど)は肺が硬くなる線維化の進行を遅らせることを目的として使用される薬です。ただし、いずれの薬も病気を完全に治すことは難しいため、あくまで進行をできるだけ穏やかにすることが目標になります。

【対症療法(症状を和らげる治療)】

症状に対する対症療法も重要です。

乾いた咳が辛いときには鎮咳薬(ちんがいやく)という咳止めの薬を使って咳を和らげます。

息切れが強くなって日常生活に支障が出てきた場合には、在宅酸素療法(自宅で長時間酸素吸入を行う治療)を行うことがあります。

自宅に酸素濃縮器という機械を設置し、チューブを介して酸素を吸入することで、体の隅々に十分な酸素を届けられるよう手助けします。酸素療法を導入すると行動範囲が制限されるなど生活も変わりますので、医師やスタッフと相談しながら日常生活の工夫をしていきます。

【呼吸リハビリテーション】

さらに、息切れで体を動かしづらくなると筋力が低下してしまうため、呼吸リハビリテーション(専門の理学療法士の指導のもとで行う呼吸筋トレーニングや体力づくり)も治療の一環として行われます。

過度にならない範囲で体を動かすことで、息切れしにくい体づくりを目指します。特に高齢の方では筋力低下を防ぐことが生活の質を維持するために大切です。

5.家族として患者さんを支えるためにできること

間質性肺炎について、その特徴や症状、治療法を見てきました。

間質性肺炎は患者さん本人だけでなく、ご家族にとっても不安の大きい病気だと思います。

病気が進行すると咳や息苦しさのために日常生活にも支障が出ることがあり、家族の支えが欠かせません。

高齢の親御さんが間質性肺炎と診断された場合、まずは病気について正しい知識を持つことが家族にとっても大切です。

間質性肺炎は感染する病気ではありませんので、家族は過度に心配しすぎずに落ち着いてサポートしましょう。

5-1.患者さんの日常生活を支えるために

患者さんの呼吸が苦しそうなときは無理のない姿勢に整える、会話中は相手のペースで話すなど、小さな気配りが助けになります。

日常生活では、掃除や換気を心がけてホコリやカビの少ない環境を保つことも効果的です。特に寝室やリビングなど長時間過ごす場所は清潔に保ちましょう。

5-2.感染症予防のための対策

風邪やインフルエンザなどの感染症は急性増悪の引き金になる可能性があります。

ご家族も含めて感染予防(手洗い・うがい・マスクの着用など)を徹底し、必要に応じて予防接種も検討してください

5-3.公的制度や介護サービスの活用

介護が必要になった場合に備えて、利用できる制度やサービスも把握しておくと安心です。

間質性肺炎(特に特発性間質性肺炎)は公的な難病医療費助成制度の対象となっており、一定の条件を満たせば医療費の自己負担を軽減することができます。また、高額療養費制度を利用すれば、月々の医療費負担に上限が設けられ、超えた分が払い戻される仕組みがあります。

症状が進んで日常生活にサポートが必要になってきたら、介護保険による在宅サービス(訪問看護やデイサービスなど)や、必要に応じて介護施設の利用も検討しましょう。

介護保険は原則65歳以上で利用可能ですが、64歳以下でも特定疾患に該当すれば利用できる場合があります。

地域のケアマネジャーや医療ソーシャルワーカーに相談すると、利用できる制度について詳しく教えてくれます。公的制度を上手に活用して、家族だけで抱え込まずに社会的な支援も受けることが大切です。

【参考情報】『間質性肺炎(肺線維症)とは』日本呼吸器障害者情報センター

https://j-breath.jp/byo-ki/ips.html

6. まとめ

間質性肺炎は、肺胞の壁(間質)が炎症によって硬くなり呼吸が苦しくなる病気です。

長引く咳や息切れが主な症状で、診断には画像検査や血液検査などが行われます。

治療はステロイドや抗線維化薬などで進行を抑え、必要に応じて酸素療法やリハビリを行います。家族も病気の知識を身につけ、介護保険など公的制度を利用しながら患者さんを支えていくことが大切です。