喘息治療に用いる薬「スピロペント」の特徴

スピロペントは、気管支を拡張させる働きがありますが、肺気腫や慢性気管支炎、腹圧性尿失禁など喘息治療以外にも利用される医薬品です。

喘息の長期コントロールは、基本的には、吸入薬が利用されますが、症状が緩和されないときには、スピロペントが使われることもあります。

現在の呼吸器疾患の診療で、スピロペントを処方することは、ほぼありませんが、参考として、当記事では、スピロペントの効果や使用法、副作用などを解説します。

1.スピロペントとはどのような薬か(薬剤の説明)

.png)

スピロペントは、β2受容体を刺激することで気管支を広げる医薬品です。

呼吸や心臓の働き、体温、汗など生存に必要な働きを調節する自律神経は、交感神経と副交感神経が交互に働くことで体のバランスをとっています。

交感神経は、体を活発に動かす働きがあり、呼吸を早くしたり、血圧を上昇させたりします。

副交感神経は、体を休める働きがあり、呼吸をゆっくりにしたり、血圧を下降させたりします。

交感神経は、呼吸にも大きく影響しており、喘息の症状にも影響することが知られています。

交感神経を作動させるスイッチがα受容体とβ受容体です。β受容体には、β1、β2、β3があり、心拍や呼吸、膀胱などに働きかけます。

特に、喘息治療で重要な働きをするのはβ2受容体であり、交感神経のβ2受容体を刺激することで気管支を広げて、喘息によるつらい症状を緩和します。

喘息以外にも腹圧性尿失禁の治療にも、スピロペントが使われています。

β2受容体は、膀胱や尿道にも存在しており、スピロペントによって膀胱を膨らませたり、尿を我慢するための筋肉を強くしたりすることで、尿失禁を抑えることも可能です。

スピロペントには、スピロペント錠10μgが存在します。

2. スピロペントの使い方(服用方法)

.png)

・気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫、急性気管支炎

成人には、1回20μgを1日2回、朝および就寝前に服用します。屯用としては、症状があらわれたときに1回20μg服用します。症状や年齢などで増減できます。

5歳以上の小児には、1回0.3μg/kgを1日2回、朝および寝る前に服用します。屯用としては、1回0.3μg/kgを症状があらわれた時に服用します。年齢、症状によって増減できますが。症状が何回も出るようなら早急に診察が必要です。

・腹圧性尿失禁

成人には1回20μgを1日2回、朝および夕に服用します。年齢や症状によって増減できますが、1日60μgを上限としてください。

【参考情報】Mayo Clinic 『Stress incontinence』

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/stress-incontinence/symptoms-causes/syc-20355727

3.スピロペントの副作用

・振戦(手や頭、足など体の一部に起こるふるえ)

・発疹

・頭痛

・動悸

・嘔気(吐き気)

スピロペントなどのβ2刺激薬では、手が震えたり、心臓がドキドキと鼓動が強くなる感じがあったりする場合があります。また、頭痛や吐き気などもあらわれる場合もあるので、副作用と思われる症状がでたら医師に相談してみてください。

重篤な副作用として重篤な血清カリウム値の低下があります。血液中のカリウム濃度が低い状態が続くと吐き気や下痢などが起こり、筋力低下、痙攣、不整脈などが生じることがあるので注意が必要です。

スピロペントを服用しても効果がみられない場合は、吸入薬や経口ステロイド薬など他の治療薬に切り替えることが副作用回避のためにも重要です。

4.使用上の注意点

用法用量を守って正しく使用しても効果が見られなかった場合は、スピロペントが合っていない可能性があります。過度に使用すると心臓へのリスクもあるので、決められた量以上には服用しないように気をつけてください。

・気管支喘息

吸入ステロイドなどの薬剤によって気管支の炎症を抑えることが、気管支喘息の治療においては重要です。

しかし、スピロペントは、吸入ステロイドのように気管支の炎症を抑える薬効がありません。

そのため、スピロペントで効果があったとしても、独断で吸入ステロイドなど気管支の炎症を抑える薬剤を中止しないでください。

また、気管支喘息の発作には、すぐに効果が見込めるメプチンエアーなどの短時間型作動型吸入β2刺激薬を使用してください。

◆『喘息、COPD治療薬「メプチンエアー」の効果や特徴、注意点とは?』>>

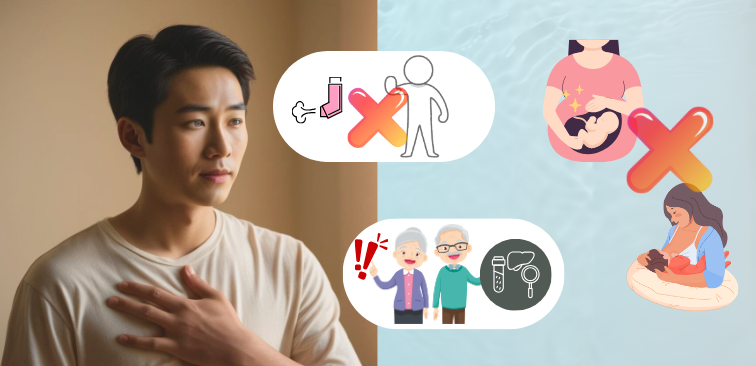

・妊婦、授乳婦

動物実験では、スピロペントが胎盤を通過することが確認されています。妊娠している方は、お腹の中の赤ちゃんに薬の影響があらわれる可能性があるので注意が必要です。

また、スピロペントを服用すると母乳に薬の成分が出ることがあるので、授乳中は別の薬剤に変更することも考えた方が良いでしょう。

・小児

4歳以下の新生児、乳幼児を対象とした臨床試験が存在しないので服用は避けた方が良いでしょう。

4歳以上は、小児用量として定められた服用量を守ることが大事です。

・高齢者

検査で腎機能や肝機能の低下が認められた場合、1回10μgを1日2回から用いる場合もあります。

・併用薬がある場合

気管支を広げる働きがあるテオフィリンや気管支の炎症を抑える経口ステロイド、一部の利尿剤を使用している場合、血液中のカリウムが低下する可能性があります。

血液中のカリウムが低下すると脱力感や不整脈のリスクが上昇するので注意が必要です。

5.スピロペントの薬価

・スピロペント錠10μg

1錠9.5円

ジェネリック医薬品としてグレンブテロール錠10μgが存在します

・グレンブテロール錠10μg「ハラサワ」

1錠5.8円

スピロペントと同じ有効成分を配合した医薬品は存在しておらず、β2受容体を刺激するタイプの市販薬はありません。

6.おわりに

スピロペントを使用しても効果が見られない場合、気管支の炎症を抑えつつ、長期的に症状を管理できる薬剤へと変更することが必要です。

喘息の発作がある場合は、速やかに効果を発揮するメプチンエアーやサルタノールなどを使用し、長期管理薬であるアドエアやシムビコート、レルベア、フルティフォーム、レルベアなどで症状をコントロールしていきます。

それでも、喘息による症状が治らない場合は、医師に相談してください。

●参考情報

【参考情報】『成人ぜん息の基礎知識』独立行政法人環境再生保全機構

https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/basic/adult/knowledge/medicine.html