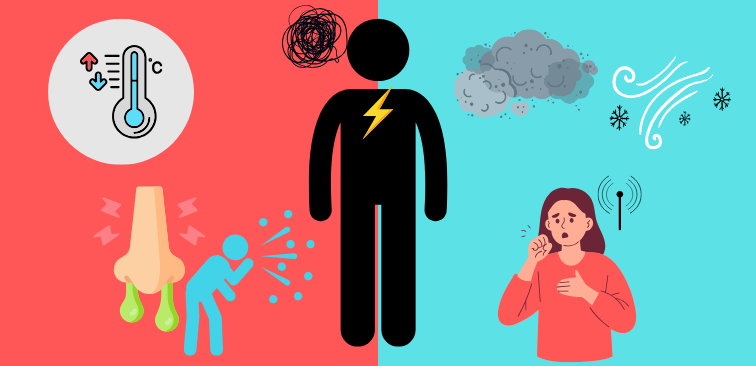

寒暖差で咳が止まらない?働く世代を悩ます咳喘息のメカニズムと対策法

1. 季節の変わり目の原因不明な咳、それは「咳喘息」かもしれません

季節の変わり目、特に春や秋になると長引く咳に悩まされる方が急増します。

この咳は一般的な風邪とは異なり、発熱や鼻水などの他の症状を伴わず、2週間以上も咳だけが続くという特徴があります。

このような症状は「咳喘息(せきぜんそく)」と呼ばれ、現代の働く世代に多くみられる病気として注目されています。

1-1. 咳喘息の特徴とは?

咳喘息は、その名前が示すように喘息の一形態で、激しい咳が主な症状です。

しかし、一般的な喘息でみられる「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という息苦しさ(喘鳴)はありません。そのため、周囲からは単なる風邪と誤解されやすく、適切な治療が遅れがちになるという問題があります。

この病気の咳は空咳(乾いた咳)であることが多く、特に夜間から明け方にかけて症状が悪化しやすいという特徴があります。

咳が長引く場合は医療機関を受診し、医師の診断を受けることが大切です。

◆『咳喘息とはどんな病気?咳が止まらなくなる原因と治し方』>>

【参考情報】『呼吸器Q&A』日本呼吸器学会

https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q03.html

1-2. 咳喘息と風邪の見分け方

咳喘息と風邪の咳を見分けるポイントは、症状の持続期間と内容です。

風邪の場合、発熱や鼻水、喉の痛みなど複数の症状が同時に現れ、通常1週間程度で治まります。

一方、咳喘息では発熱や鼻症状がなく、咳だけが2週間以上にわたり持続します。

特に夜間から早朝にかけて咳き込む、運動後や会話中にも咳が出るといった場合は、風邪より咳喘息の可能性が高くなります。

【参考情報】『ぜーぜーしないのに喘息?』中野区医師会

https://www.nakano-med.or.jp/topics/2014/02.php

1-3. 働く世代に多い理由 ストレス環境との関係

咳喘息が働く世代に多い背景には、現代社会特有の環境要因が大きく関係しています。

長時間のデスクワークによる運動不足、不規則な生活リズム、慢性的なストレス、睡眠不足などが免疫機能を低下させ、気道の炎症を引き起こしやすくしています。

また、エアコンによる空調管理された環境では外気との温度差が大きくなりがちで、これが症状悪化の要因となっています。

2. 寒暖差が自律神経を乱し、気道を過敏にするメカニズム

寒暖差による自律神経の乱れは気道を過敏にし、咳が出やすい体質を引き起こす大きな原因となります。

2-1. 寒暖差はなぜ体によくないの?

急な温度の変化(寒暖差)は体にストレスを与え、自律神経を乱してしまいます。

例えば、暖かい室内から寒い外に出ると、体は熱を逃がさないように緊張します。

この時、自律神経の一つである交感神経(体が緊張している時に活発に働く神経)が急に働きますが、あまりに急だと神経の切り替えがうまくいかず、自律神経が混乱します。これを「寒暖差アレルギー」と呼び、くしゃみや鼻水が出る原因となります。

気道でも同じように、自律神経が乱れることで咳が出やすくなります。

【自律神経とは…呼吸・体温・心拍などを自動的に調整している神経で、交感神経と副交感神経があります】

2-2. 気道が過敏になるのはなぜ?

気道が過敏になるとは、ほんの少しの刺激でも咳が出やすくなる状態のことです。

健康な人なら気にならない程度のホコリや煙、冷たい空気などでも咳が出てしまいます。

その理由の一つが、気道粘膜の炎症(腫れや赤み)です。寒暖差やストレスで自律神経が乱れると、気道粘膜に炎症が起こります。

炎症があると、気道にある咳のセンサー(咳受容体)が敏感になり、ちょっとした刺激でも「咳を出しなさい」という信号を出しやすくなります。

これが気道が過敏になる理由です。

【参考情報】『気管支喘息』厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10905100-Kenkoukyoku-Ganshippeitaisakuka/0000121253.pdf

2-3. 風邪をひいた後も咳が止まらない理由

風邪や気管支炎などで気道粘膜が傷ついた後、しばらく咳が続くことがあります。

これを「感染後咳嗽(かんせんごがいそう)」と言います。

感染が治った後も一時的に気道が敏感になっているため、咳だけが残るのです。通常は自然に治まりますが、咳喘息の場合は気道の炎症が続いてしまうため、常に気道が敏感な状態になっています。

そのため、日常生活のちょっとした刺激でも咳が出やすくなってしまいます。

【参考情報】『季節の変わり目に咳が出やすいのはなぜ?咳の原因と止める方法』杏林製薬

https://mansei-gaisou.jp/column/231/

3. ストレス・生活習慣が咳喘息を悪化させる要因

咳喘息の症状や経過には、寒暖差だけでなく慢性的なストレスや生活習慣も深く関与しています。

現代社会で生活する上で避けられないストレスや不規則な習慣が、咳喘息を悪化させる仕組みを理解し、改善につなげましょう。

3-1. 慢性ストレスによる免疫機能への影響

「病は気から」と言われるように、心身のストレスは免疫力に大きな影響を与えます。

慢性的なストレス状態では交感神経が常に興奮し、副腎からストレスホルモン(コルチゾールなど)が分泌され続けます。

その結果、一時的には免疫反応を抑える方向に働きますが、長期的に見ると免疫細胞の機能低下や炎症反応の制御不全が起こりやすくなります。

例えばストレスが続くと風邪をひきやすくなる経験をした方も多いでしょう。

これは自律神経の乱れで粘膜の防御機能が落ち、ウイルスに感染しやすくなるためです。

また、ストレスにより活性酸素(体の中で酸素から生まれる細胞を傷つけやすい物質)が過剰に産生され組織を傷つけることで、体内で慢性炎症が生じやすくなるとも言われています。

3-2. 睡眠不足と自律神経の関係性

睡眠不足も咳喘息にとって大敵です。

睡眠中は副交感神経(体がリラックスしている時に活発に働く神経)が優位となり、日中に受けたダメージの修復や免疫機能の調整が行われます。

しかし慢性的に睡眠時間が不足したり、眠りが浅い状態が続くと、自律神経のバランスが乱れてしまいます。

具体的には、眠っている間に十分に副交感神経が働けないため、交感神経の興奮が鎮まらず、身体が休息モードに切り替わらないのです。その結果、日中と同様に気管支が広がったまま乾燥し、粘膜の回復も遅れてしまいます。

また睡眠中に分泌される成長ホルモンは組織の修復に重要ですが、寝不足だとその分泌も減り、気道粘膜の治癒や炎症の沈静化が遅れてしまいます。

3-3. デスクワークによる浅い呼吸パターン

オフィスワーク中心の生活習慣も、咳喘息には見逃せない悪化要因です。

長時間座りっぱなしでパソコン作業をしていると、呼吸がどうしても浅くなります。

人はリラックスしている時には腹式呼吸で深く息をしますが、集中して前かがみの姿勢になると胸式呼吸になりがちで、肺の上部だけで息をするようになります。

浅い呼吸では一回換気量(1回の呼吸で出入りする空気量)が少なく、肺の隅々まで新鮮な空気が行き渡りません。その結果、気道粘膜に付着した細かなホコリや刺激物を十分に排出できず、喉や気管に異物感が残りやすくなります。これがしつこい咳の誘因になることがあります。

対策としては、意識的に深呼吸する習慣を取り入れることが有効です。

仕事の合間に1時間おきくらいに席を立ち、伸びをしながらゆっくり深呼吸してみましょう。

鼻からゆっくり息を吐き切り、次にゆっくり吸う、を数回繰り返すだけでも肺に新鮮な空気が取り込まれ、自律神経のリセットにもなります。

また、デスクの高さや椅子の姿勢を調整し、深い呼吸ができる姿勢(背筋を伸ばし、胸が圧迫されない姿勢)を心がけることも大切です。

4. 寒暖差から守る方法

寒暖差に負けない体づくりのためには、室内の温度管理や服装の工夫、生活習慣の見直しといった日常的な対策が重要です。

4-1. 室内の温度管理

室内では、エアコンの温度設定に注意しましょう。

夏場でも冷房を効かせすぎず外気との温度差を大きくしすぎないようにし(目安として外気との差は5℃以内)、冬場は暖房で部屋を暖めすぎて汗ばむほどにしない、といったことを心がけます。

人は急な温度差に弱いので、暑い部屋から寒い廊下に出るだけでも寒暖差になります。

家の中でも部屋間の温度差をなるべく小さくする(廊下や脱衣所にも暖房器具を置くなど)工夫が有効です。

寝るときも、寝室が寒すぎないように適度な暖房や湯たんぽで保温し、布団をしっかり掛けて休みましょう。

ただし暖房の付けっぱなしは乾燥にもつながるので、温度と湿度の両方をバランス良く調整することがポイントです。

4-2.服装による温度管理のコツ

寒暖差から体を守る基本は、こまめな体温調節です。

気温に合わせて服装や室温を調整し、体を極端な冷えや過剰な暑さにさらさないようにしましょう。

肌着から厚手の上着まで一気に厚着してしまうのはNGです。薄手の服を何枚か重ねることで、服と服の間に空気の層が生まれ、これが断熱材の役割を果たして体温を保ちます。

逆に一枚一枚が分厚すぎると体がモコモコになって動きにくく、汗をかいた時にうまく放熱できずかえって体を冷やす原因にもなります。

また、外が寒い時期には家を出る前にストールやマフラーで首元を温め、マスクをして口から入る冷気を和らげるのも効果的です。

口と鼻を覆うことで外気が適度に加湿・加温され、気道への刺激が緩和されます。

4-3. 生活習慣での改善法

寒暖差に負けない身体を作るためには、生活習慣全般の見直しも必要です。

まず規則正しい生活リズムを心がけましょう。毎日決まった時間に起床・就寝し、3食きちんと食べることで、自律神経のリズムが整い体温調節機能も安定します。

忙しいと朝食を抜きがちですが、朝ごはんを食べることで下がった体温が上昇し、一日の代謝がスムーズにスタートします。朝食を摂る習慣のある人は筋肉量が多い傾向があるとの調査もあり、体内で熱を生み出しやすい体質につながります。

咳喘息の方は冷え症を伴う人も多いので、朝食習慣は冷えと咳対策の両面からおすすめです。

また適度な運動も生活に取り入れたい改善策です。

ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなどで筋肉を動かすと血行が良くなり、体温が上がりやすい体になります。

筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、寒い環境でも熱を作り出せるため、寒暖差に強い体質へと変わっていきます。

運動にはストレス発散効果や睡眠の質向上効果もあり、前章で述べたストレス・睡眠不足対策にも役立ちます。

ただし激しい運動は一時的に交感神経を過剰に刺激するので、息切れするほどの運動は避け、無理のない範囲で継続することが大切です。

【参考文献】“Physical Activity and Respiratory Health” by World Health Organization (WHO)

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

5. まとめ

咳喘息は、寒暖差やストレス、自律神経の乱れと密接に関係する現代的な疾患です。

特に季節の変わり目や寒暖差が大きい日は、咳の症状が悪化しやすく、日常生活に支障をきたすこともあります。

しかし、咳喘息は生活習慣の見直しや室内外での温度管理、適切な服装、そして自律神経を整える生活リズムによって症状の軽減を目指せます。

咳が長引く場合には自己判断せず、医療機関での早期診断・治療が大切です。